漏水は「起きてから対応」では被害が大きくなるケースがほとんどです。

突然の漏水は機械の停止や製品の損傷、電気系統のショートによる火災リスクなど、経営に大きな打撃を与えかねません。特に以下のようなリスクには注意が必要です。機械の停止や製品の損傷、電気系統のショートによる火災リスクなど、被害が業務全体に影響しかねません。

• 電気設備への浸水による漏電

• 原材料や製品への水害

• 作業員の転倒などの労災リスク

• 近隣施設への影響による賠償リスク

被害を最小限にとどめるには、即時対応が必須です。

漏水発見時の初動対応

工場で漏水を発見した際には、以下の手順で初動対応を行ってください。

• 漏水箇所の特定と立ち入り禁止の掲示

• 元栓やバルブを閉めて止水

• 電気設備が濡れている場合はブレーカーを落とす

• 水の拡がりを防ぐ吸水マット・バケツの設置

• 被害状況をスマホで記録(保険・修理業者への連携用)

• 緊急対応可能な業者に連絡

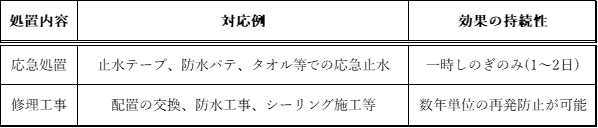

応急処置と本格的な修理方法の違い

漏水発生時はまず応急処置で被害拡大を防ぎますが、本質的な解決には専門業者による修理が不可欠です。

漏水の主な原因とは?

工場内で起こる漏水の原因はさまざまですが、主に以下のようなものが挙げられます。

• 老朽化した配管の劣化・腐食

• 屋根や外壁のひび割れ・防水層の劣化

• 結露・排水系統の詰まり

• 雨水の侵入(特に台風・豪雨時)

• 冷却装置や空調ドレンの水漏れ

とくに築20年以上の工場や、定期メンテナンスが行われていない施設では、こうした漏水リスクが高まります。

漏水を防ぐための予防策

漏水を未然に防ぐには、定期的な点検・設備更新が有効です。

• 業者による年1回の配管・防水点検

• 築15年以上の施設では設備の更新計画を立てる

• 雨どい・排水路の清掃(特に秋の落ち葉シーズン)

• 漏水センサーの導入で異常を即検知

少額の予防費用が、将来的な大きな修理費の削減につながります。

屋上・屋根の防水工事を定期的に見直す

屋上からの漏水は工場の被害として非常に多く、防水層のひび割れ・浮き・排水口の詰まりなどが主な原因です。

以下のような防水工法を検討するのがおすすめです

• ウレタン防水(密着工法・通気緩衝工法)

• シート防水(塩ビシート、ゴムシート)

• FRP防水(耐薬品性に強い)

梅雨時期・台風シーズンの前後に定期点検をする工場が増えています。

配管設備の劣化点検と予防メンテナンス

屋内外にある給排水管・冷却水管・油配管などは、経年劣化やパッキンの摩耗で漏水が起こりやすくなります。

• 定期的な目視点検・サーモグラフィー検査

• 10年以上経過した配管は交換を検討

• バルブ・継手部分のグリスアップ・交換

とくに地下配管や天井裏の配管は見落とされがちなので注意が必要です。

排水経路の清掃とドレン系の点検

排水溝やドレン配管が詰まると、逆流や雨水の溢れによる漏水被害が起こります。

• 屋外排水口の落ち葉・ゴミ除去

• エアコン・冷却装置のドレン配管の詰まりチェック

• 油分を含んだ排水系統はグリストラップの清掃も重要

日々のルーチン清掃に「排水チェック」を組み込むことで、早期発見につながります。

結露対策・断熱施工

寒暖差が大きい工場では、冬季や梅雨時に天井裏・ダクト内・壁内で結露→漏水することがあります。

• 配管やダクトに断熱材を巻く

• 換気・除湿装置の導入

• 高湿度ゾーンの温湿度管理を徹底

目に見えない箇所の水分対策が、意外な漏水リスクを下げるポイントです。

まとめ

「起きる前に備える」ことこそが、工場におけるリスク管理の基本です。

漏水を放置すれば、生産ラインの停止や電気設備のトラブルといった深刻な事態を招く恐れがあります。こうしたリスクを未然に防ぐためには、防水工事の見直しや配管の点検、排水経路の清掃、結露を防ぐ断熱処理など、日常的な対策が欠かせません。

定期的な点検と、信頼できる専門業者との連携により、トラブルの“芽”を早期に発見し、被害を最小限に抑えることができます。

漏水は「発生してから」ではなく、「発生させないため」の準備が何より重要です。

京都の漏水対策・防水工事は、京都府城陽市の悠紀建設株式会社にお任せください

工場の漏水対策や防水工事、設備点検は、知識と実績のある専門業者に任せることで、的確な対応が可能になります。

悠紀建設株式会社は京都府内を中心に、数多くの工場や事業所の改修工事・緊急修理・予防保全を手がけてきた総合建設会社です。建物の構造を理解した上で、最適な防水施工や配管更新、点検スケジュールのご提案が可能です。

「とりあえず見てほしい」「定期点検だけでもお願いしたい」など、どんなご相談でもお気軽にお問い合わせください。